Mit der „Honigbrache“ die Artenvielfalt fördern!

Bewährtes Vorgehen: Wildbienen fördern und floristische Vielfalt erhalten

Unsere Stiftung fördert Bestäuber wie Wild- und Honigbienen in zahlreichen Projekten. Oftmals legen wir hierzu in Kooperation mit Landnutzern blühende, möglichst artenreiche Einsaaten an. Wenn hierbei Saatgutmischungen mit heimischen Wildpflanzen Verwendung finden, nutzen wir zertifiziertes Regiosaatgut.

Die Mischungen werden in ihrer Zusammensetzung und Saatdichte individuell auf den Standort und die Tierarten, die hier gefördert werden sollen, abgestimmt.

Blühende Einsaaten aus Kulturpflanzen (links) können Wildpflanzen zertifizierter regionaler Herkunft (rechts) ergänzen. Vor allem für Honigbienen und andere „Pollen-Generalisten“ sind Kulturpflanzen als Nahrungsquelle geeignet. Viele Wildbienen sind als „Pollen-Spezialisten“ dagegen auf bestimmte Wildpflanzenarten, -gattungen oder -familien angewiesen, die bei einer Einsaat aus regionalen Herkünften bezogen werden sollten. Bei der Mischungsauswahl zu beachten sind neben den Ansprüchen der Arten, die gefördert werden sollen, oftmals weitere Kriterien wie Blühdauer, Fruchtfolgeeignung, Förderfähigkeit oder Kosten der Anlage und Pflege.

Sind keine Wildpflanzen aus regionaler Herkunft verfügbar, schränkt ein enger Kostenrahmen das Budget für Saatgut ein oder sollen Einsaaten auf Äckern nur für wenige Jahre bestehen bleiben, greifen wir gerne auf langjährig erprobte Mischungen aus Kulturpflanzen zurück. Für diese bestehen keine naturschutzfachlichen Herkunftsvorgaben und meist sind sie zudem preisgünstiger, wenn jährliche Einsaaten erforderlich sind.

Mit dieser Vorgehensweise möchten wir dazu beitragen, Bestäuber und andere Tiere der Feldflur bestmöglich zu fördern und gleichzeitig die Vielfalt der heimischen Wildpflanzenarten zu erhalten.

Die Vorgaben für „Honigbrachen“

Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit für Landwirte, im Rahmen des Greenings „Honigbrachen“ (§ 32a DirektZahlDurchfV „Für Honigpflanzen genutztes brachliegendes Land“) als Ökologische Vorrangfläche anzulegen, um Bienen zu fördern. Jedoch können die Vorgaben, die derzeit für die Auswahl der Saatgutmischung festgeschrieben sind, die Vielfalt der heimischen Flora beeinträchtigen. Denn erlaubt sind zahlreiche Wildpflanzenarten, aber ohne die Pflicht zur Verwendung von Saatgut aus dem Einsaatgebiet. Dies kann zu einer naturschutzfachlich unerwünschten „Florenverfälschung“, d.h. der nachteiligen Veränderung der Pflanzenwelt eines Gebiets durch das Einbringen nicht gebietsheimischen Saatgutes, beitragen.

Unser Vorschlag

Wünschenswert wären aus unserer Sicht eine Ergänzung der Honigbrache-Vorgaben hinsichtlich der Saatgutherkunft sowie eine Erweiterung der erlaubten Pflanzenarten um weitere pollen- oder nektarreiche, landbaulich unproblematische Wild- und Kulturpflanzenarten. So ließen sich vielfältige Mischungen mit hohem naturschutzfachlichem Wert in unterschiedlichen Preiskategorien für verschiedene Standorte und Fruchtfolgen zusammenstellen, was der floristischen wie der faunistischen Vielfalt noch mehr entgegenkäme.

Ausführliche naturschutzfachliche Stellungnahme

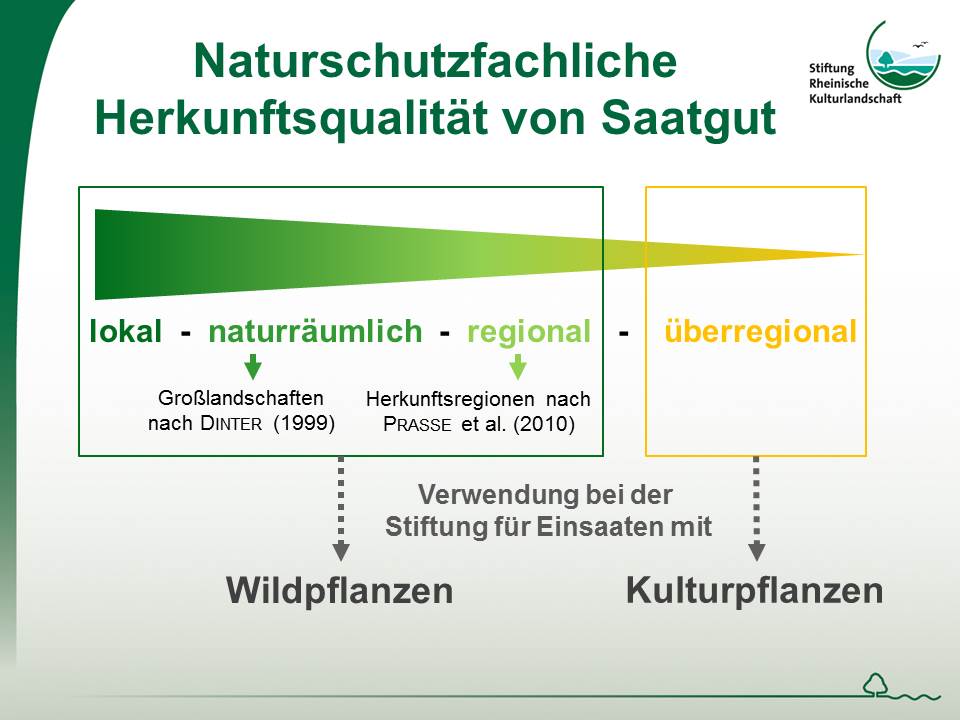

Herkunftsqualität aus Naturschutzsicht: Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft unterscheidet in ihrer Arbeit verschiedene naturschutzfachliche Herkunftsqualitäten von Saatgut. Für die Einsaat von heimischen Wildpflanzen verwendet sie je nach Art lokal, naturräumlich oder regional gesammeltes und vermehrtes Saatgut. Nur bei Saatgut der üblicherweise in Deutschland auf landwirtschaftlichen Flächen angebauten Kulturpflanzenarten ist eine Herkunftseinschränkung nicht notwendig, sodass dieses Saatgut ohne regionale Beschränkung verwendbar ist.

Die Verfügbarkeit und der Preis von Saatgut sind u. a. von dessen naturschutzfachlicher Herkunftsqualität abhängig: So ist zertifiziertes Regiosaatgut einer Art i. d. R. teurer und besitzt eine geringere Verfügbarkeit als nicht regiozertifiziertes Saatgut dieser Art. Ist das vorhandene Budget für den Kauf von Regiosaatgut zu gering, sollte auf erprobte Kulturpflanzenmischungen zurückgegriffen werden, um eine Verfälschung der heimischen Flora durch gebietsfremde Wildpflanzen zu vermeiden.

Broschüre „Expedition Blühstreifen“ mit Informationen zur Anlage und Pflege von Wildpflanzen-Blühstreifen